Vertragsrecht

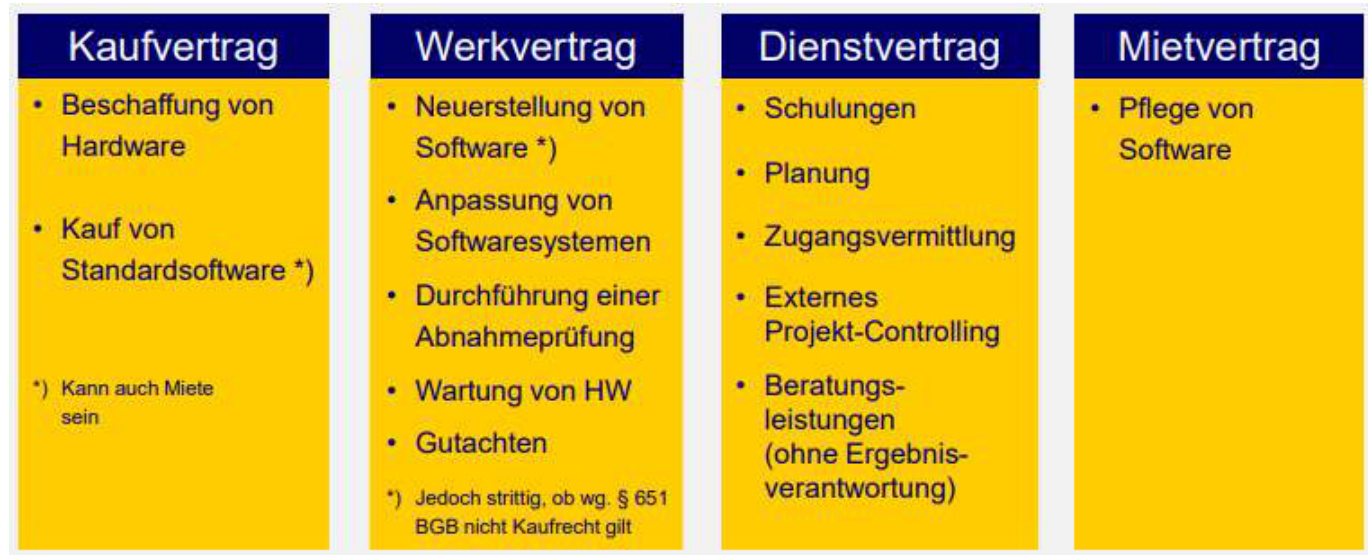

Gesetzlich geregelte Vertragstypen

Eselsbrücke: DMKW („Im DM kaufe ich nur an gesetzlich geregelten Werktagen ein.“)

-

Werkvertrag

- Nur beim Werkvertrag ist eine Abnahme gesetzlich vorgesehen (§ 640 BGB).

- Erfüllt der Kunde die Abnahme nicht freiwillig und meldet auch keinen erheblichen Mangel, so gilt das Werk trotzdem als abgenommen.

- Die Kündigung eines Werkvertrags kann nach § 648 BGB erfolgen.

- Dann muss der Arbeitgeber die volle Vergütung zahlen, abzüglich der Einsparungen des Arbeitnehmers und böswillig unterlassenem anderweitigen Erwerb.

- Arten der Beendigung bei einem Werkvertrag:

- Außervertraglich

- Erfüllung

- Kündigungsrechte des Bestellers

- Außerordentliche Kündigung

- Nur beim Werkvertrag ist eine Abnahme gesetzlich vorgesehen (§ 640 BGB).

-

Vergütungsmodell:

Generell gilt, dass das Vergütungsmodell nicht den Vertragstyp bestimmt – jeder Typ kann jeweils fest oder variabel vergütet werden. -

Folgen einer Abnahme:

- Erlöschen des Erfüllungsanspruches

- Fälligkeit der Vergütung

- Änderung der Gefahrtragung

- Beginn der Verjährungsfrist für Mängelansprüche

-

Unterschiede zwischen Dienst- und Werkvertrag:

- Dienstvertrag:

- Nur Zurverfügungstellung von Arbeitskraft, aber kein Erfolgsversprechen wie beim Werkvertrag.

- Keine Abnahme.

- Die Projektverantwortung liegt beim Auftraggeber.

- Werkvertrag:

- Abnahme gesetzlich verpflichtend.

- Die Projektverantwortung liegt beim Auftragnehmer.

- Dienstvertrag:

Unterschiede der Vertragstypen

Tabelle 1: Grundlegende Regelungen

| Regelung | Kaufvertrag | Werkvertrag | Dienstvertrag = LeSxng |

|---|---|---|---|

| Gegenstand | Lieferung einer beweglichen Sache, Verschaffung des Eigentums hieran | Herstellung des vereinbarten Werks | Erbringung der vereinbarten Leistung |

| Gefahrenübergang | Mit der Übergabe | Mit der Abnahme | |

| Fälligkeit der Vergütung | Mit Entstehung der Forderung bei Vertragsabschluss (soweit nicht anders vereinbart) | Bei Abnahme, jedoch evtl. Anspruch auf Abschlagszahlungen | Nachdem Ableisten der Dienste, soweit nicht anders vereinbart |

| Abnahme | - | Muss erfolgen, wenn das Werk vertragsgemäß erstellt wurde | - |

Tabelle 2: Mängelansprüche und Verjährungsfristen

| Regelung | Kaufvertrag | Werkvertrag | Dienstvertrag |

|---|---|---|---|

| Mängelansprüche | Zunächst Nacherfüllung, dann Rücktritt oder Minderung sowie Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen | Zunächst Nacherfüllung, dann Ersatzvornahme und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen oder Rücktritt, Minderung sowie Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen | Kein Mangelanspruch, aber Anspruch wegen Pflichtverletzung bei Schlechtleistung (verschuldensabhängig) |

| Verjährungsfristen für Mängel | 2 Jahre ab Ablieferung (bei Arglist 3 Jahre) | 2 Jahre bei Herstellung einer beweglichen Sache, 3 Jahre bei geistigen Werken oder bei Arglist | 3 Jahre |

Tabelle 3: Garantien und Kündigung

| Regelung | Kaufvertrag | Werkvertrag | Dienstvertrag |

|---|---|---|---|

| Zugesicherte Eigenschaften/Garantien | Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie | Beschaffenheitsgarantie | - |

| Kündigung | - | Kündigungsrecht des Bestellers | Es gelten die gesetzlich festgelegten Fristen, wenn nichts anderes vereinbart ist |

Gesetzlich nicht geregelte Vertragstypen

- ”Lizenzvertrag"

- "Systemvertrag"

- "Projektvertrag"

- "Outsourcing”

- v.a. die Kombinationen

- Leasing

Speziell: Software-Systeme

Lastenheft

”Vom Auftraggeber festgelegte Gesamtheit der Forderungen an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers innerhalb eines Auftrags.”

Pflichtenheft

”Vom Auftragnehmer erarbeitete Realisierungsvorgaben aufgrund der Umsetzung des vom Auftraggeber vorgegebenen Lastenhefts.”

Soll-Inhalte eines Fachkonzepts

| Fachliche Details (Soll-Zustand) | Weitere Inhalte |

|---|---|

| Geschäftsprozesse | Wiederverwendbare Systemfunktionen |

| Anwendungs- und Testfälle | Nicht-funktionale Anforderungen |

| Fachliches Datenmodell | Schnittstellen |

| Berechtigungsmodell | Systemarchitektur (Soll) |

| Infrastruktur (Soll) |

Nicht-funktionale Anforderungen an ein Softwaresystem

- Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit

- Aussehen und Handhabung (Look and Feel)

- Benutzbarkeit (Verständlichkeit, Erlernbarkeit, Bedienbarkeit)

- Leistung und Effizienz (Antwortzeiten, Ressourcenbedarf)

- Betriebs- und Umgebungsbedingungen

- Wartbarkeit, Änderbarkeit (Analysierbarkeit, Stabilität, Prüfbarkeit)

- Portabilität und Übertragbarkeit (Anpassbarkeit, Installierbarkeit, Konformität, Austauschbarkeit)

- Sicherheitsanforderungen (Vertraulichkeit, Datenintegrität, Verfügbarkeit)

- Kulturelle und politische Anforderungen

- Rechtliche Anforderungen

Verantwortlichkeiten eines Fachkonzepts

Auftraggeber

- Definition der Ziele des Projekts

- Bereitstellung von Informationen und Unterlagen für die Ist-Analyse

- Definition der Anforderungen (Compliance, BaFin, GoBS, Basel)

- “Freigabe” verfeinerter Anforderungen

- Aussagen zur Einführbarkeit von Stufen

Auftragnehmer

- Methodisches Vorgehen

- Verfeinerung der Anforderungen

- Vorschläge zur Stufenplanung

- Schätzung der Realisierungskosten

- Klärung fachlicher und organisatorischer Auswirkungen

- Abweisung unberechtigter Anforderungen

Die Beschaffenheitshierarchie

| Welche Beschaffenheit gilt? |

|---|

| Die vereinbarte Beschaffenheit |

| Ebene 1 |

| Ebene 2: Wenn jedoch zur Beschaffenheit keine konkreten Festlegungen getroffen wurden: Die Beschaffenheit, die sich aus der vertragsgemäßen Verwendung ergibt. |

| Ebene 3: Wenn sich aus dem Vertrag keine Beschaffenheit ergibt: Die Beschaffenheit, die sich aus der Eignung für die gewöhnliche Verwendung ergibt und die bei Sachen/Werken gleicher Art üblich ist und die der Besteller nach Art des Werkes erwarten kann. |

Typische Mitwirkungsleistungen

- Ernennung eines Ansprechpartners für den Auftragnehmer

- Rechtzeitige Bereitstellung von Informationen, Materialien, Daten und Räumlichkeiten

- Fortlaufendes Priorisieren und Klassifizieren der Anforderungen

- Fortlaufendes Sicherstellen der Aktualität und Richtigkeit der Inhalte in der Spezifikation

- Falls erforderlich: Umstrukturierung der Organisation

- Fortlaufendes Sicherstellen des gegenseitigen Verständnisses

- Definition der Testfälle und Akzeptanzkriterien

- Bereitstellung der Testumgebung

Mitwirkungsobliegenheit

- Mitwirkungsobliegenheit:

Mitwirkungsleistungen sind im Gesetz (§ 642 BGB) als Obliegenheiten vorgesehen.

Im Werkvertragsrecht ist die Mitwirkung als Obliegenheit vorgesehen (sofern die Vertragspartner keine expliziten Vereinbarungen getroffen haben).

Es ist Pflicht, aktiv an einem Prozess mitzuwirken und/oder die benötigten Informationen bereitzustellen.

Wann werden Mitwirkungsleistungen zu Vertragspflichten?

a) Wenn sie ausdrücklich im Vertrag als solche festgelegt werden.

b) Wenn durch Unterlassung der Vertragszweck gefährdet wird (darin sieht die Rechtsprechung eine Verletzung der Treuepflicht nach § 242).

c) Wenn klar ist, dass die Handlung nicht nur im Interesse des Auftraggebers liegt.

Folgen unterlassener Mitwirkung

- Kündigungsrecht gemäß § 643 BGB

- Möglicherweise Schadenersatzanspruch

Bei Verletzung:

a) Verletzung einer Obliegenheit: Kein Anspruch, jedoch Ersatz gemäß § 642 BGB.

b) Verletzung einer Mitwirkungspflicht als Hauptpflicht:

- In der Regel Schadenersatzansprüche bei entsprechender expliziter Regelung im Vertrag.

- Als unselbstständige Nebenpflicht (nicht selbstständig einklagbar):

- Haftung allenfalls aus § 311 Abs. 3 sowie aus § 280 BGB (Schadenersatz neben der Leistung)

- Oder als selbstständige Nebenpflicht, Ansprüche allenfalls aus §§ 281, 280 Abs. und § 323 BGB (Schadenersatz statt der Leistung)

Zu § 642: Entschädigungsanspruch.

Empfehlungen für Mitwirkungsleistungen

- Präzise und möglichst vollständige Vereinbarung aller Mitwirkungsleistungen im Vertrag.

- Integration der Mitwirkungsleistungen in den Aktivitäten- und Pflichtenplan.

- Kontrolle der Mitwirkungsleistungen durch den Auftragnehmer.

- Kritische Überprüfung des Auftraggebers der eigenen Leistungsfähigkeit.

- Benennung eines fachlich kompetenten Gesamtkoordinators seitens des Auftraggebers für die Planung, Steuerung und Kontrolle der eigenen Leistungen.

Zwischenfazit

- Mitwirkungsleistungen können geschuldet sein, auch wenn sie nicht explizit vertraglich vereinbart wurden.

- Die rechtliche Einordnung von implizit geschuldeten Mitwirkungsleistungen ist z.T. schwierig:

- Problem der vertragstypologischen Einordnung

- Frage, ob Nebenpflichten oder Hauptpflichten vorliegen

- Der Auftraggeber ist in der Regel nicht in der Lage, die erforderlichen Mitwirkungsleistungen zeit- und qualitätsgerecht zu liefern.

- Folge: Die Frage der Rechtsfolgen und finanziellen Auswirkungen ist im Gesetz nicht eindeutig beantwortet.

Zusammenfassung Fachartikel

- In einem typischen Auftraggeber-/Auftragnehmer-Verhältnis bei IT-Projekten müssen beide Parteien Leistungen erbringen, nicht nur der Auftragnehmer.

- Die Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers sind entscheidend, aber oft unzureichend spezifiziert oder nicht rechtzeitig erbracht, was zu Problemen führt.

- Rechtlich sind Mitwirkungsleistungen nicht immer klar geregelt; sie können als Neben- oder sogar Hauptpflicht betrachtet werden.

- Empfohlene Maßnahmen: Präzise Vereinbarungen, Überprüfung der Leistungsfähigkeit, Integration der Mitwirkungsleistungen in den Plan, Klärung rechtlicher Folgen, Qualitätsprüfung und Benennung eines Koordinators.

- Ignoranz dieser Hinweise führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu schweren Projektkrisen. Die Organisation von Mitwirkungsleistungen wird oft unterschätzt – vertragliche Vereinbarungen müssen eine ausgewogene Balance sicherstellen, um Streitigkeiten zu vermeiden.

Vorgehensmodelle

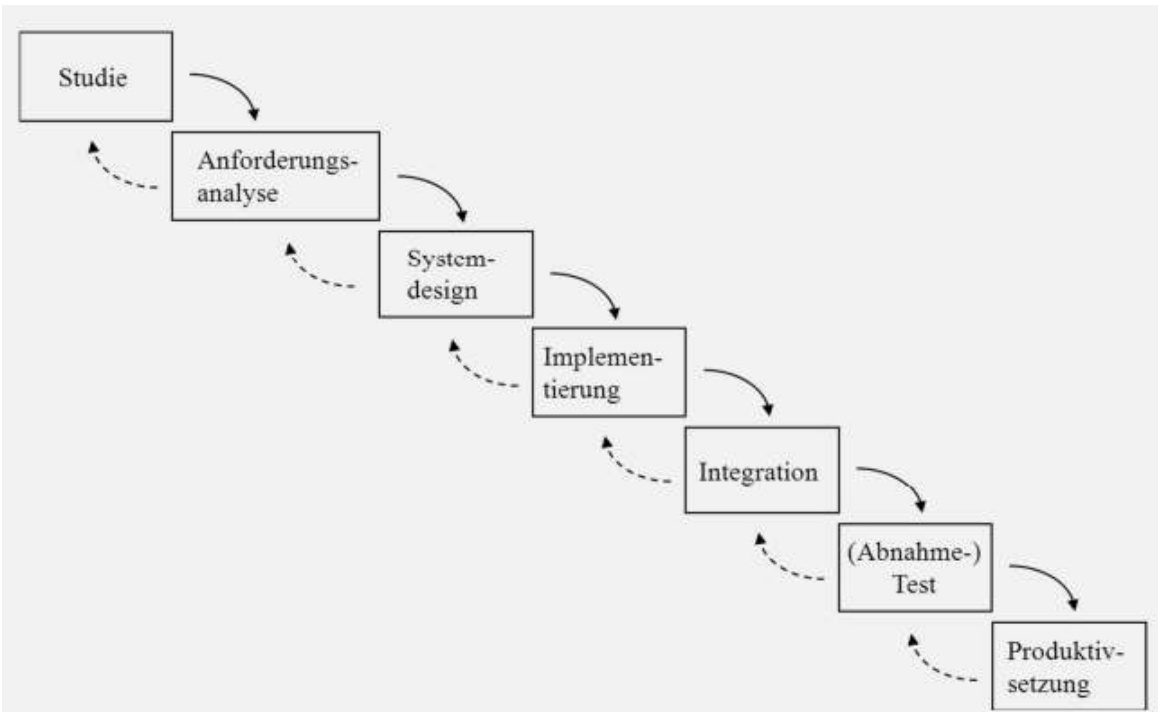

1. Herkömmliche Vorgehensmodelle

- Wasserfallmodell

- Rational Unified Process

- V-Modell XT

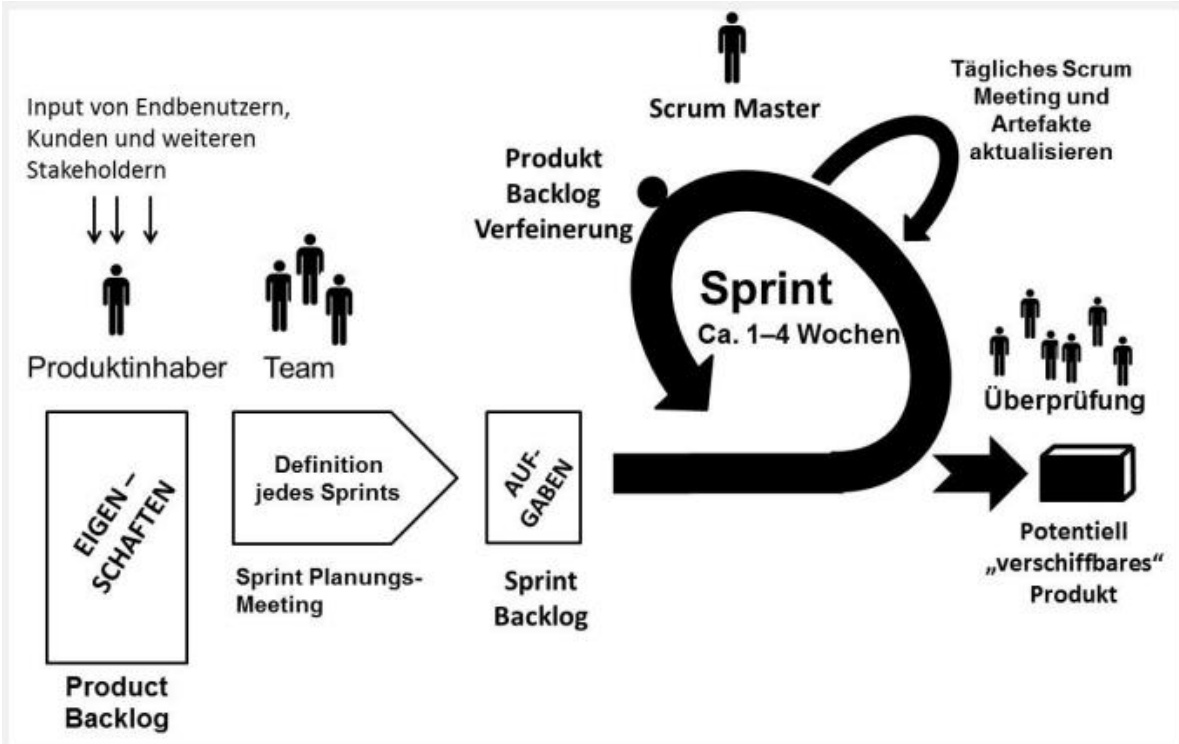

2. Agile Vorgehensmodelle

- Scrum

- Crystal

- Extreme Programming

- Microsoft Solutions Framework

Hinweis:

Bei herkömmlichen Vorgehensmodellen meist Werkverträge.

Bei agilen Vorgehensmodellen meist Dienstverträge.

Wasserfallmodell

Manifest für agile Softwareentwicklung

| Individuals and interactions | over | processes and tools |

|---|---|---|

| Working software | over | comprehensive documentation |

| Customer collaboration | over | contract negotiation |

| Responding to change | over | following a plan |

Wesentliche Merkmale von XP (Extreme Programming)

- User Stories:

Die Funktionalität des Systems wird in User Stories zusammengefasst (GUI, Funktionalitäten, Testszenarien). - Softwarequalität und Qualitätssicherung:

- Jeweils zwei Entwickler programmieren gemeinsam („pair programming“).

- Gemeinsamer Besitz von Code („collective code ownership“).

- Ständige Refaktorisierung („continuous refactoring“).

- Schnelle Code-Reviews („rapid code reviews“).

- Testgetriebene Entwicklung:

Vor der Entwicklung werden (automatisierbare) Tests erstellt. - Verzicht auf unnötige Features:

Auf unnötige Features wird verzichtet („YAGNI – you aren’t gonna need it“). - Kunde als integraler Bestandteil:

Der Kunde ist bei der gesamten Entwicklung dabei („on-site customer“). - Kurze Entwicklungszyklen:

Extrem kurze Zyklen für Anforderungsanalyse, Design, Implementierung und Test. Das Ergebnis pro Zyklus ist immer ein lauffähiges Programm („small releases“). - Dokumentation:

Insgesamt entsteht keine oder nur sehr wenig Dokumentation.

Projektmanagement

Unterlagen eines Projektleiters

- Projekthandbuch

- Projekttagebuch

- Projektplan

- Projektstatusberichte

- Handbuch zur Projektinfrastruktur

- Arbeitsaufträge fürs Team

- Profile der Projektmitarbeiter

- Besprechungsunterlagen und -protokolle

- Liste der offenen Punkte, Klärungsbedarf

- Auslieferungsbegleitpapiere

- Risikoliste

- Projektabschlussbericht

Bestandteile einer Projektplanung

- Vorbemerkungen zum aktuellen Projektstand

- Kurzer Abriss des Vorgehens

- Projektorganisation, Rollen der Projektmitarbeiter

- Annahmen und Rahmenbedingungen

- Aufgaben im Einzelnen mit Abgrenzungen, Abhängigkeiten

- Meilensteine und Prüfkriterien

- Mitarbeitereinsatzplan

- Aufwandsschätzung für alle Aktivitäten (mit Gegenrechnung, ob die benötigten Projektmitarbeiter das Geforderte leisten können)

- Anforderungen an weitere Ressourcen

- Risikoanalyse

- (Graphischer) Projektplan mit Terminen, Meilensteinen und Ressourcen

- Projektergebnisse („Deliverables“)

- Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers

- Beschreibung des Qualitätsmanagements (auch mit zeitlichem Bezug)

KI und rechtliche Rahmenbedingungen

- Gesetzgeber befinden sich stets im Spannungsfeld zwischen Risikominimierung und Innovationsforderung.

- Die KI-Verordnung ist auf Eingrenzung der Anwendungsgebiete fokussiert und adressiert nicht generelle Fragen zur Entwicklung extrem performanter KI-Systeme.

- Die KI-Verordnung legt den Grundstein für Sorgfaltspflichten und Schutzrechte im Zusammenhang mit KI-Entwicklung.

- Essentielle rechtliche Fragen, etwa zum Urheberrecht, bleiben ungeklärt.

- Der Rechtsrahmen wird in den nächsten Jahren durch Gerichtsentscheidungen und neue Gesetze weiter angepasst werden müssen.

EVB-IT-Verträge

- Bedeutung:

EVB-IT-Verträge haben als rechtliche Grundlage eine hohe Relevanz bei IT-Leistungen. - Gliederung:

- Basisverträge: Sieben Vertragstypen, die sich auf einzelne IT-Leistungen konzentrieren (z. B. Cloud-Services, Dienstleistungen, Instandhaltung, Kauf, Pflege sowie die Überlassung von Standardsoftware – Typ A und B).

- Systemverträge: Vier Vertragstypen, die sich auf die Erstellung oder Lieferung komplexer IT-Systeme beziehen (einschließlich Softwareentwicklung, Hardwarebeschaffung, Integration sowie den dazugehörigen Service).

- Jeder Vertragstyp besteht aus einem Vertragsformular, EVB-IT AGB und Mustern, wobei individuelle Anpassungen möglich sind.

- Hinweis:

Komplexe IT-Projekte erfordern oft individuelle Vertragsanpassungen außerhalb der EVB-IT.

Open Source

- Open Source (OS):

Open Source ist nicht gleich kostenlose Software, sondern beschreibt das Recht, Quellcode einzusehen, zu verändern und weiterzuverbreiten. - Open-Source-Lizenzen:

Geben Rahmenbedingungen für die rechtskonforme Nutzung von OSS vor und schränken den freien Umgang unterschiedlich stark ein (Copyleft vs. Non-Copyleft). - Chancen von OSS:

- Reduzierter Entwicklungsaufwand

- Stärkung des Ökosystems

- Nutzung von Open-Source-Geschäftsmodellen

- Risiken von OSS:

- Lizenzverletzungen

- Gerichtsverfahren

- Unfreiwillige Offenlegung von Quellcode

- Open Source Compliance:

Ziel ist die Einhaltung von Lizenzvorschriften und internen Open-Source-Vorgaben.

Geeignete Infrastruktur und Tools, eine Open-Source-Policy, Abnahmen im Entwicklungsprozess und im Lieferantenmanagement helfen der Compliance. - Konzept:

Das OsPO (Open Source Program Office) fungiert als Open-Source-Kompetenzzentrum für große Unternehmen.

KI und Datenschutz

- Fehlende Regelungen für Künstliche Intelligenz

- Politische Einigung auf EU-KI-Gesetz 2023

- Eigenverantwortung der Rechtsanwender

- Notwendigkeit einer Datenschutzstrategie für KI-Projekte

- Abwägung unternehmerischer Interessen im Kontext der DS-GVO

SAFe (Scaled Agile Framework)

- SAFe bietet agile Skalierung für große Unternehmen.

- Es bildet ein Rahmenwerk mit agilen Prinzipien, das unterschiedliche Größen und Anforderungen abbilden kann.

- Das Framework bietet grundlegende Werte, Prinzipien und Strukturen.

- Auch sehr komplexe und umfangreiche Projekte können abgebildet werden.

- Kritik:

SAFe schafft viele (neue) und teils starre Strukturen, die für dynamisches Arbeiten problematisch sein können.

Google Ads

- Rechtliche Fallstricke:

Insbesondere markenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Aspekte müssen beachtet werden. - Zukünftige Entwicklungen:

- Weitere Verfeinerung der Rechtsprechung zu Keyword Advertising ist zu erwarten.

- Zunehmend datenschutzrechtliche Fragestellungen.

- Weiterentwicklung des Dienstes mit umfangreicherem Nutzertracking.

- Empfehlung:

Ein rechtssicherer Umgang mit Google Ads setzt eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Thema voraus.

Anforderungsanalyse: Klassisch vs. Agil

| Eigenschaft | Klassisch | Agil |

|---|---|---|

| Kommunikation | Festgelegte Zeiten, formalisiert | Kontinuierlich, Einbezug des gesamten Teams |

| Dokumentation | Aufwendig & detailliert, Planungssicherheit | Grober Überblick, “on demand” |

| Herausforderungen | Missverständliche Kommunikation, Veränderungen am Anforderungskatalog | ”Scope Creep”, projektkulturelle & -kompetenzen |

| Schlüsselfaktoren | Klare Kommunikation, gemeinsames Verständnis | Kundenorientierung & -mitwirkung, Kommunikationskultur, Schulung der Teams |